|

Mein erster Wienaufenthalt, wann war er? 1990? 1991?

Nach

der Grenzöffnung wollten meine Frau und ich im Rahmen des

finanziell Möglichen und der Erreichbarkeit mit unserem PKW

Trabant das westliche Ausland bereisen. Die Bundesrepublik hatte

Zeit, man sollte deutsch sprechen und wir wollten keinen

Verwandtenbesuch absolvieren.

Viele

Erinnerungen gaukeln durch die Jahre. Was würden wir heute noch

von Wien kennen, hatten wir damals die Bauten Gottfried Sempers

wahrgenommen?

Wir

glauben, uns ging damals alles zu schnell und Unmengen an Eindrücken

haben uns umgeworfen.

Nicht

unbedingt pompös habe ich die Ankündigung der Wienreise in

Erinnerung. Fast als Normalität im Rahmen der vielen lukrativen

Veranstaltungen des Gottfried Semper Club Dresden e.V.. Der

Vorstand verspricht jedoch eine herausragende und würdige

Clubveranstaltung in Vorbereitung auf die Sempertage 2003, ja

sogar den Auftakt für eine einmalige Semperwürdigung, die ihren

Höhepunkt mit dem Besuch seiner Grabstätte in Rom 2004 erreichen

wird.

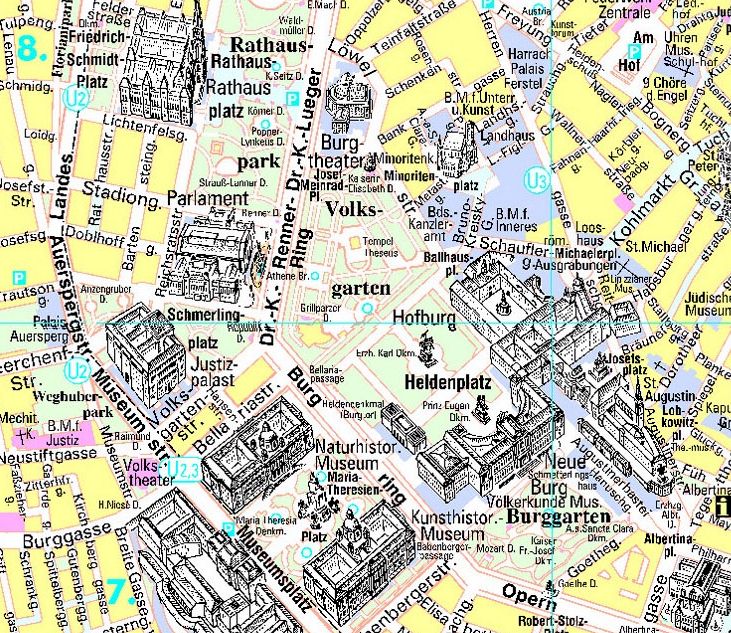

Wenige

Tage darauf erscheint unser Clubprogramm. Auf dem Flyer sind viele

Stätten zu sehen, die wir besuchen werden, das Kaiserforum, das

Kunsthistorische und Naturhistorische Museum, das Burgtheater und,

und, und.

Ja,

Wien war neben den Exkursionen nach Potsdam Sanssouci, Wörlitz,

Bad Muskau oder Weimar die erste überhaupt über die Grenzen

Deutschlands hinaus, vier stressige Tage im Mai, 250 € Pro

Clubmitglied und Ehepartner etwas mehr. Darin enthalten ist die

Busreise, die Übernachtung im *** Hotel mit Frühstück sowie die

Führung an allen Tagen. So Teuer, so gut. Meine Frau und ich, wir

wollten dieses Ereignis begleiten.

Das

Schicksal entschied anders. Nachdem wir die Semper-Exkursion Wien

gebucht hatten, wurde die Genehmigung des Urlaubsantrags meiner

Frau zurückgenommen. Beratung war angesagt und unser gemeinsames

Ergebnis stand fest. Ich sollte Ersatz finden, eine Person, die

mich auf der Reise begleitet. Aber welche?

Der Anreisetag

Wir

stellten unser Auto in einem Wohngebiet ab. Es sollte geschützt

vor Beschädigungen und befreit von lästigen Parkgebühren sein.

Bis zum Treffpunkt am Kurländer Palais ist es eigentlich nicht so

weit. Der Weg mit Gepäck für vier Tage erscheint uns aber

unendlich. Schweigend und etwas übermüdet laufen wir über die

sich belebenden Strassen.

Endlich

Wirklichkeit. Wir waren am Ausgangspunkt unserer Reise angelangt.

Keine Angst mehr im Nacken vom Verschlafen oder von einer Panne,

von einer Krankheit, die einen über Nacht ergreifen kann. Und,

dazu noch überpünktlich, die ersten Reisegäste, kurz nach

halbsechs.

"Irrtum

meine Herren“, mit diesem Eingeständnis müssten wir leben,

wenn man uns in den traditionellen Busstandort eingeweiht hätte.

Dieser lag etwa in 100 m Entfernung und vom Kurländer Palais

aufgrund der Baustelle nicht direkt einsichtig. Dank eines

ebenfalls verirrten Clubmitglieds wurden wir ab jetzt und ab heute

mit dem Bekannten Unbekannten vertraut gemacht und durften

uns zu den Club-Reiseprofis zählen.

Der

Bus der Taeter Tours machte auf mich einen angenehmen Eindruck. Schlicht die Werbung und unaufdringlich

die Farbe in einem Altweiß,

gänzlich abweichend von meinen Vorstellungen über Reisebusse.

Wir lassen unser Gepäck fallen. die Farbe in einem Altweiß,

gänzlich abweichend von meinen Vorstellungen über Reisebusse.

Wir lassen unser Gepäck fallen.

Von

den 44 Reisegästen waren wir also nicht das geglaubte Vorauskommando, sondern, vernachlässigen wir die wiederum

erstgenommene Rolle unseres Vorsitzenden als „Zuletztkommer“

ein wenig, schlicht weg die letzten. Wir schlängelten uns

vorsichtig durch den gefüllten Bus und begrüßten dabei die

Clubfreunde in einer für uns nicht üblichen Art von

Allgemeinheit.

Die

Plätze auf der letzten Bankreihe konnten wir uns aussuchen –

links, mitte oder rechts. Ich entschied mich für die

Beifahrerseite und beobachtete, wie sich viele Clubfreunde auf dem

Gehweg angeregt unterhielten und unser Gepäck verstaut wurde. Mir

war nur nach sitzen bleiben.

Ich

fühlte mich erleichtert, als sich der Bus 06.09 Uhr Richtung

Altenberg in Bewegung setzte. Es ist wie bei meinen anderen

Busreisen: die üblichen Einweisungen über Handhabung der Sitze

und Lehnen sowie Toilettennutzung nur im äußersten, äußersten

und bitte nur im äußersten Notfall, die Kontrolle der

Personaldokumente auf ihre Gültigkeit und... Und!

Unser

Kapitän, Pilot, Chauffeur oder wie man ihn nennen möchte, hatte

doch wirklich verpasst, sich uns vorzustellen. Eine

Vergesslichkeit, die er am Hautbahnhof wieder gut machte. Herr

Kaden, wie wir dann erfuhren, hatte als großgewachsener, gebräunter,

schlanker und gutaussehender junger Mann sicherlich von Anbeginn

bei allen Frauen den Bonus der ganzem Welt auf seiner Seite und

die, vielleicht von Natur aus skeptischen Männer, überzeugte er

spätestens durch sein fahrerisches Können und freundliches

Auftreten auch ihnen gegenüber.

Natürlich

hatte ich von den Anreisestunden nicht viel erwartet. Selbst wenn

ich mir in meinen Routenplaner „LKW schnell“ eingetragen und

somit in etwa unsere Fahrzeit ermittelt hätte, die Reisezeit nach

Wien richtet sich nach den Gegebenheiten der beiden Grenzüberfahrten.

Und die sind unkalkulierbar. Also abwarten und auf gute Laune der

Grenzbeamten hoffen.

Die

Zeit bis zu unserer Ankunft in Wien um 16.25 Uhr verging recht

schnell. Es gibt ja immer etwas zu erzählen und zu entdecken:

Clubmitglieder, die sich lange nicht gesehen haben,

Reiseerinnerungen aus Wien, die man gern und voller Stolz

preisgeben wollte, Grüße, die unbedingt auszurichten waren, Präzisierungen

zum Veranstaltungsablauf und in unserem Falle eine nette Begrüßung

unseres Reisegastes. Der Person, die ich über Zustimmung durch

meine Frau mit in unser gebuchtes Doppelzimmer nehmen durfte.

Rayk ist Student für Informatik an der FHTW Berlin.

Im Rahmen seiner Diplomarbeit "Entwicklung eines interaktiven

Informationssystems zu den Semperwerken mit dem Schwerpunkt der

3D-Visualisierung der Villa Rosa" wird er uns ein 3D-Modell

des Hauses und eine komplette Kamerafahrt durch die Villa

erstellen. Schon der Gedanke daran, dass wir uns in

Räumlichkeiten wieder finden werden, die kein Mensch mehr betreten kann,

lässt mich etwas erschauern. Wir werden viel darüber diskutieren.

Es

ist noch ein schöner Nachmittag geworden. Die Sonne hatte sich

kurz vor der Österreichischen Grenze durchgesetzt, so dass uns

Wien mit all ihren Reizen empfängt.

Ihren

ersten Willkommensgruß als belebte, pulsierende und engbebaute

Metropole bringt und Österreichs Hauptstadt entgegen, als unser

Bus durch Klaus Tempel, Lucas Müller und Klaus Mjetk in

Gemeinschaftsarbeit vorsichtig und mit kleinen Umwegen durch die

Stadtteile zu unserem Hotel gelotst wird. Wir müssen, oder besser

gesagt Herr Kaden muss sich mühevoll durch die mit Autos übersäten

kleinen Straßen kämpfen. Alles geschieht mit einer

bewundernswerten Perfektion.

Wir

stehen vor dem, wie im Hotelprospekt nachzulesen ist, familiären

City-Hotel im Herzen Wiens, dem Wilhelmshof. Hinter

der detailgetreurenovierten Fassade unseres 1896 erbauten Hauses

verbirgt sich ein komfortables, modern ausgestattetes Stadthotel

der gehobenen Mittelklasse.

Dem

immer wieder aufregenden Prozess der Zimmerschlüsselvergabe folgt

die Auflösung unserer Reisegruppe auf die gemütlichen und großteils

neu renovierten Zimmer.

Es

waren noch drei Stunden Zeit bis zu unserem gemeinsamen

Abendessen, als Rayk und ich wir uns zu Fuß ins Zentrum der Stadt

aufmachten. Wir begeben uns förmlich in ein Gewühl von

Flaneuren. Auf dem Stephansplatz, dem Petersplatz und auf der Kärntner

Straße zelebrieren eine Vielzahl von Schauspielern, Sängern und

Artisten ihre originellen Darbietungen und versetzen die gesamte

Innenstadt in einen Schauplatz künstlerischer Lustbarkeiten. In

diesem faszinierend imposanten Rahmen erleben wir einen

unvergesslichen Tagesausklang voll Wiener Charme und Lebensfreude.

Unser

erster Tag in Wien

Mit

dem Fahrstuhl erkundeten wir das Hotelgebäude und werden überrascht,

dass wir in so kurzer Zeit den Frühstücksraum erreichen. Der Weg

auf unser Zimmer im zweiten Stock, den wir am Vortag allein über das

Treppenhaus genommen haben, war ziemlich umwegig und verwinkelt, da er

unterschiedliche Gebäudestrukturen und -ebenen einschloss. Fortan

bewegten wir uns nur noch über das erwähnte moderne Transportmittel

durch das Haus und hatten etwas entdeckt, dessen Wert wir eigentlich

erst am Abend so richtig schätzen lernen sollten.

Das

Kännchen Kaffee ist fast leer. In der Regel dauert mein Frühstück

so lang. Ich lies mir jedoch eine weitere Tasse servieren, so

faszinierte mich der Kontrast. Einerseits die Wiener Mundart des

Hotelpersonals und und dessen lockere Herangehensweise an die

aufkommende Hektik. Andererseits das typisch Vertraute aus dem

Sachsenlande: Die lange und laute Diskussion über die Auswahl des

geeigneten Tisches, die Reservierung von Plätzen für die hoffentlich

sich bereits auf dem Weg zum Frühstücksbüffet befindlichen

Begleiter, die Abstimmung zu dem, was heut einem am frühen Morgen

besser bekommen würde, Tee oder Kaffee und/oder die Bewunderung

dessen, was sich der gegenübersitzende Partner anlässlich des

bevorstehenden Tages an Kleidung hat einfallen lassen.

Und

tatsächlich, es war augenscheinlich, dass sich unsere Clubfreunde,

vielleicht im Wissen um die Eleganz dieser Stadt und dem Flair ihrer

Bewohner, sich besonders auffällig und hübsch zurechtgemacht haben.

Jeder hiesige Charmeur hätte bestimmt viel darum gegeben, eine unserer Damen

durch Wien zu begleiten.

Jetzt

aber heißt es auf den Boden der Realität zurückzukehren und dem Ruf

unseres Vorsitzenden zu folgen, der lautet: höchste Disziplin,

vollste Konzentration und geballte Aufmerksamkeit zu dem, was heute

auf uns zukommt.

Auf dem Weg zum

ersten elektrisch beleuchteten Monumentalbau Wiens, dem Burgtheater, tut sich eine Ära

auf – die Ringstraßen-Ära. Die Rede unseres Vorsitzenden kreist um

Fakten und historische Zusammenhänge, während unsere Fahrt vorbeiführt

an Museen, an der Hof- bzw. Staatsoper, am Reichsratsgebäude, in dem

heute das österreichische Parlament seinen Sitz hat, an der neuen

Universität und vielen andern Sehenswürdigkeiten. Am Ende wissen wir

immerhin auch, dass, nachdem Kaiser Franz Joseph 1857 den Entschluss zur

Auflassung der städtischen Befestigungen gefasst hatte, bestes Bauland freiwurde. Es handelte sich dabei nicht

nur um den Ort der Stadtmauer selbst, vielmehr wurde der gesamte alte

militärische Rayon der Befestigungen, somit ein breiter Gürtel rings

um die Innenstadt, einbezogen. Bis heute verbindet man deshalb den

Namen Wiens international mit dem Begriff der „Ringstraße“.

Vor dem Wiener Burgtheater werden wir von Herrn Heindel, seines Amtes Gebäudedirektor, bereits erwartet.  Er kennt das

Haus seit vielen Jahren und im Besonderen die damit verbundene

Geschichte. Natürlich hätte er uns gern die vielen plastischen

Figuren gleich zu Beginn an der Außenfassade gezeigt. Vor allem die

berühmten neun Dichterbüsten über den Fenstergiebeln mit Friedrich

Halm, Franz Grillparzer, Friedrich Hebbel, Friedrich Schiller, Johann

Wolfgang Goethe, Gotthold Ephraim Lessing, Moliere, William

Shakespeare und Calderon de la Barca. Doch eine planmäßige

Rekonstruktion der Außenhaut machte uns einen Strich durch die

Rechnung. Er kennt das

Haus seit vielen Jahren und im Besonderen die damit verbundene

Geschichte. Natürlich hätte er uns gern die vielen plastischen

Figuren gleich zu Beginn an der Außenfassade gezeigt. Vor allem die

berühmten neun Dichterbüsten über den Fenstergiebeln mit Friedrich

Halm, Franz Grillparzer, Friedrich Hebbel, Friedrich Schiller, Johann

Wolfgang Goethe, Gotthold Ephraim Lessing, Moliere, William

Shakespeare und Calderon de la Barca. Doch eine planmäßige

Rekonstruktion der Außenhaut machte uns einen Strich durch die

Rechnung.

Im Burgtheater selbst kam keine Sekunde

Langeweile auf. Es gab ja eine Menge zu besichtigen und zu erfahren:  Der Zuschauerraum mit seinen 1175 Sitz- und 85 Stehplätzen, die Vor-,

Haupt- und Hinterbühne, auf der 270 Techniker im 3-Schichtbetrieb

damit beschäftigt sind, ein fast täglich wechselndes Theaterprogramm

von September bis Juni abzusichern, das System der Drehzylinderbühne

mit integrierter Versenkung,

Der Zuschauerraum mit seinen 1175 Sitz- und 85 Stehplätzen, die Vor-,

Haupt- und Hinterbühne, auf der 270 Techniker im 3-Schichtbetrieb

damit beschäftigt sind, ein fast täglich wechselndes Theaterprogramm

von September bis Juni abzusichern, das System der Drehzylinderbühne

mit integrierter Versenkung,  welches 1941 nach Entwürfen von Prof.

Sepp Nordeggs entwickelt wurde und in der ganzen Welt Nachahmer

gefunden hat oder die Ehrengalerie mit einer Gemäldesammlung, die

einen umfassenden Überblick über die Großen der Schauspielkunst der

letzten zweihundert Jahre am Burgtheater vermittelt. welches 1941 nach Entwürfen von Prof.

Sepp Nordeggs entwickelt wurde und in der ganzen Welt Nachahmer

gefunden hat oder die Ehrengalerie mit einer Gemäldesammlung, die

einen umfassenden Überblick über die Großen der Schauspielkunst der

letzten zweihundert Jahre am Burgtheater vermittelt.

Von all der nicht immer harmonisch verlaufenden Gemeinschaftsarbeit

der beiden Architekten dieses Hauses, Gottfried Semper und Carl von

Hasenauer, haben wir während der Führung nichts verspürt. Im

Gegenteil, es war festzustellen, dass Kompetenzschwierigkeiten und

Anfeindungen nicht zum Ausschluss von hervorragenden Leistungen in der

Baukunst führen müssen.

Über die im Zweiten Weltkrieg verschont gebliebenen Feststiegen

erhielten abschließend einen repräsentativen  Eindruck vom ursprünglichen Glanz des Burgtheaters. Ihr schönster Schmuck sind

ihre fünf Deckengemälde, die von Franz Matsch und dem Brüderpaar

Gustav und Ernst Klimt in erstaunlicher Harmonie und mit

wechselseitiger Einfühlung gemalt wurden. Ein heiterer, verspielter

Gang durch die Geschichte des Welttheaters, eine Hommage an seine

Dichter und Mimen.

Eindruck vom ursprünglichen Glanz des Burgtheaters. Ihr schönster Schmuck sind

ihre fünf Deckengemälde, die von Franz Matsch und dem Brüderpaar

Gustav und Ernst Klimt in erstaunlicher Harmonie und mit

wechselseitiger Einfühlung gemalt wurden. Ein heiterer, verspielter

Gang durch die Geschichte des Welttheaters, eine Hommage an seine

Dichter und Mimen.

Der für Otto-Normal-Besucher eher karge Ansatz für

Fragestellungen ist in unserer Gruppe größer, vielleicht auch

machbarer, da wir auf Dinge stoßen, die uns aus Dresden vertraut und

bekannt sind oder mit den heimatlichen Gefilden im Zusammenhang

stehen. Zu gern möchten wir den Besuchsrahmen sprengen. Doch Herr

Heindel hat eben die Arbeit begonnen, die gemacht werden muss, damit

die Vorbereitungen für die Abendveranstaltung anlaufen.

Das Zusammenrücken für ein abschließendes

Gruppenfoto macht uns den Abschied leichter. Einen Moment lang

blockieren wir mit einem zufriedenen lächeln den Haupteingang und

verewigen uns für das Clubarchiv:

Gottfried Semper-Club Dresden e.V.

Wienexkursion, 25.Mai 2002, vor dem Burgtheater. Erbaut in den

Jahren 1874-1888 von Gottfried Semper und Carl von Hasenauer. Und ich

setze noch eine Anmerkung dazu: endlich einmal ein Foto, worauf ich

auch zu sehen bin!

Wir laufen in kleineren Gruppen durch den Volksgarten,

schlendern auf dem Heldenplatz vor der Hofburg  und

überqueren die Ringstraße zu den nahe gelegenen Hofmuseen. und

überqueren die Ringstraße zu den nahe gelegenen Hofmuseen.

Aus einem Jahrzehnte dauernden Architekturstreit ist

ein weltweit einzigartiges Ensemble entstanden und förmlich zu

spüren, wie viele namhafte Architekten und Künstler darum

rangen, ihre Konzepte geradezu an diesem Ort zu hinterlassen.

Vor den reich instrumentierten Fassaden der

Museumsbauten erhalten wir von Lucas Müller eine Einführung. Der

Mittelrisalit ist der zentrale, markanteste und wichtigste Bauteil des

Hauses. Hier ist der monumentale Eingang zu den  Schausammlungen

und wird von der großen, der eines Doms gleichen Kuppel und ihren

Trabanten überragt. Obwohl der Dresdner Sempergalerie das gleiche

Prinzip zugrunde liegt, präsentiert sich die Architektur an diesen

Hofmuseen als Monument. Solch eine aufwendige Verwirklichung, wie wir

vorbereitet werden, wird noch um ein mehrfaches im Inneren, vor allem

im Treppenhaus und den angrenzenden Hallen namentlich des

Kunsthistorischen Museums überboten. Schausammlungen

und wird von der großen, der eines Doms gleichen Kuppel und ihren

Trabanten überragt. Obwohl der Dresdner Sempergalerie das gleiche

Prinzip zugrunde liegt, präsentiert sich die Architektur an diesen

Hofmuseen als Monument. Solch eine aufwendige Verwirklichung, wie wir

vorbereitet werden, wird noch um ein mehrfaches im Inneren, vor allem

im Treppenhaus und den angrenzenden Hallen namentlich des

Kunsthistorischen Museums überboten.

Wir trennen und als Gruppe und ruinieren unser

physisches und psychisches Leistungsvermögen an den mäzenatischen

Tugenden bzw. den über Jahrhunderte zusammengetragenen Kunstschätzen

des habsburgischen Kaiserhauses.

Wir sind, den anstrengenden Besuch des Kunsthistorischen und

Naturhistorischen Museums hinter uns liegend, für zweieinhalb

Stunden auf uns selbst gestellt. Jeder der Clubmitglieder hat die

Eigenverantwortung für die Reproduktion seiner Kräfte übernommen.

Wir kennen zwar nicht die einzelnen Wünsche oder Ziele, können aber

selbst im Stadtgemenge ablesen, dass es die meisten ins Zentrum drängte.

Tatsächlich hat das Wiener Stadtzentrum eine ganz

einzigartige Ausstrahlung. Nicht nur, dass es überfüllt von

faszinierenden Häusern, Villen, Kirchen, Plätzen,

Läden und Kaffees ist, das bauliche Ensemble scheint hier

Unmengen von fröhlichen, aufgeschlossenen, entgegenkommende und

lustigen Menschen anzuziehen und sie wie ein Magnet in einem sicherem

Umkreis festzuhalten.

Von den unzähligen Essenverkaufsständen fällt uns

einer auf dem "Graben" ganz besonders ins Auge. Er ist eine

Mischung aus Bäckerei, Obst- und Getränkehandlung, Jahrmarktstand

und Festzelt, in dem eine gastronomische Kleinkunst geboten wird und deren Bodenständigkeit aus dem ländlichen Umfeld förmlich zu "riechen"

ist. Ich esse zwei riesengroße frische Schwarzbrotscheiben, vor meine

Augen bestrichen mit verschiedenen Kräuterschmalzarten, dazu Salzgurken und

ein Pilsner.

Ohne ein Stückchen Kuchen doch noch zu probieren, konnte ich mich von

diesem Ort nicht trennen.

Gestärkt, laufen wir am Stephansplatz in ein Netz von kleinen

Gassen. Es ist ein angenommener Weg, den wir Richtung Treffpunkt vor

dem Museum für Angewandte Kunst (MAK) einschlagen. Erfreulicher Weise habe

ich bereits in der kurzen Zeit die Räumlichkeit der Stadt Wien in

mich aufgenommen und war mit dem Ergebnis, den Wiener Kursalon im

Stadtpark zu

erblicken, überaus zu frieden. Eine spätere Recherche im

Stadtplan jedoch rang mir ein Schmunzeln ab, denn so gut ward dieser

doch nicht getroffen, wenn ich davon ausgehe, optimal mein Ziel zu

erreichen. In unserem Fall trat überhaupt kein Schaden ein, in

Gegenteil, wir und siehe da auch andere Clubfreunde suchten hier vor

dem Sturm noch die verdiente Ruhe.

Die Tatsache, dass das MAK  oberflächlich betrachtet

kein Wiener Bau ist, der den vielen bereits erwähnten vom

Bekanntheitsgrad oder der Architektur her Konkurrenz machen könnte,

ist Dr. Franz, Custus des Hauses und unser überaus sach- und

fachkundiger Begleiter, wohl bekannt. Näher betrachtet und von Dr.

Franz wunderbar offeriert, stellt stellt sich jedoch heraus, dass sich

das MAK mit seiner einzigartigen Sammlung von angewandter und

zeitgenössischer Kunst und Architektur überaus erfolgreich

international und avantgardistisch präsentiert. oberflächlich betrachtet

kein Wiener Bau ist, der den vielen bereits erwähnten vom

Bekanntheitsgrad oder der Architektur her Konkurrenz machen könnte,

ist Dr. Franz, Custus des Hauses und unser überaus sach- und

fachkundiger Begleiter, wohl bekannt. Näher betrachtet und von Dr.

Franz wunderbar offeriert, stellt stellt sich jedoch heraus, dass sich

das MAK mit seiner einzigartigen Sammlung von angewandter und

zeitgenössischer Kunst und Architektur überaus erfolgreich

international und avantgardistisch präsentiert.

Ein positiver Aspekt des MAK der uns doch überrascht,

wenn man an seine gegenwärtigen Herausforderungen als zentrale

Schnittstelle globaler Kommunikation für Kunst und Architektur denkt,

ist der Umstand, dass wir sehr oft von Dr. Franz auf die bis in unsere

Zeit wirkende Beziehung von Gottfried Semper mit der Systematik dieses

Hauses aufmerksam gemacht werden. Sicherlich stellt sich die Arbeit im

MAK, wie er uns erklärt, als intensive Auseinandersetzung mit

zeitgenössischen Kunst- und Architekturströmungen dar, aber im

Grundsatz wird diese bestimmt wie zu Sempers Zeiten: Ein Diskurs über

Form menschlicher Wahrnehmung, die entlang von Grenzen navigiert, die Kunst und Erkenntnis von den unzähligen modischen Formen von Konsum,

Unterhaltung und Erlebnis trennt, die sich hinwegsetzt oder

kapituliert vor dem Gesellschaftsmodell einflussreicher

Persönlichkeiten und Gesellschaften. uns doch überrascht,

wenn man an seine gegenwärtigen Herausforderungen als zentrale

Schnittstelle globaler Kommunikation für Kunst und Architektur denkt,

ist der Umstand, dass wir sehr oft von Dr. Franz auf die bis in unsere

Zeit wirkende Beziehung von Gottfried Semper mit der Systematik dieses

Hauses aufmerksam gemacht werden. Sicherlich stellt sich die Arbeit im

MAK, wie er uns erklärt, als intensive Auseinandersetzung mit

zeitgenössischen Kunst- und Architekturströmungen dar, aber im

Grundsatz wird diese bestimmt wie zu Sempers Zeiten: Ein Diskurs über

Form menschlicher Wahrnehmung, die entlang von Grenzen navigiert, die Kunst und Erkenntnis von den unzähligen modischen Formen von Konsum,

Unterhaltung und Erlebnis trennt, die sich hinwegsetzt oder

kapituliert vor dem Gesellschaftsmodell einflussreicher

Persönlichkeiten und Gesellschaften.

Museen diese Art gibt es nur wenige auf der Welt. Das

liegt einerseits daran, dass Anschaffungen als Grundlage für die

Arbeit der Künstler selbst erst mit der Zeit zu musealen Objekten

werden und andererseits an der Prämisse, dass nur die konkrete

Intervention der Künstler diese Verhältnisse ermöglichen. Museen diese Art gibt es nur wenige auf der Welt. Das

liegt einerseits daran, dass Anschaffungen als Grundlage für die

Arbeit der Künstler selbst erst mit der Zeit zu musealen Objekten

werden und andererseits an der Prämisse, dass nur die konkrete

Intervention der Künstler diese Verhältnisse ermöglichen.

Eine vitale Institution zwischen Praxis und Lehre,

Kunst und Industrie, Produktion und Reproduktion, eine Forum des

Widerstandes gegen den Bedeutungsverlust im Zuge der verallgemeinerten

Beliebigkeit zu werden, obliegt eigenen Gesetzmäßigkeiten vor Ort

und bestimmt darüber die unverrückbare Position des MAK. -

Dieser Befund ist Ansatz für unseren Vorsitzenden, noch mehr über

dieses Haus und seine Ansprüche zu erfahren und eine Einladung an Dr.

Franz zu einem Clubabend nach Dresden auszusprechen.

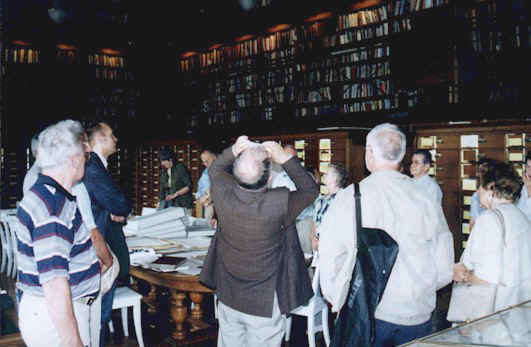

Ich sehe, was ich noch nie mit eigenen Augen zuvor

gesehen habe: eine theoretische Abhandlung Gottfried Sempers im

Original. Die "Vier Elemente der Baukunst", die zu den

wertvollsten Handschriften der MAK-Bibliothek gehört, wird speziell

für uns präsentiert. Ich erkenne mühsam die verblasste Schrift, die,

zugegebener Maßen ich bei kräftigeren Konturen auch nicht hätte

entziffern können, und glaube in die Zeit Sempers zu fallen. Ich

stehe auf einmal in einer anderen Welt, einer Welt, die auf die

Größe dieser Bibliothek

geschrumpft ist. theoretische Abhandlung Gottfried Sempers im

Original. Die "Vier Elemente der Baukunst", die zu den

wertvollsten Handschriften der MAK-Bibliothek gehört, wird speziell

für uns präsentiert. Ich erkenne mühsam die verblasste Schrift, die,

zugegebener Maßen ich bei kräftigeren Konturen auch nicht hätte

entziffern können, und glaube in die Zeit Sempers zu fallen. Ich

stehe auf einmal in einer anderen Welt, einer Welt, die auf die

Größe dieser Bibliothek

geschrumpft ist.

Sonntag, 26.05.2002

Am zweiten Morgen sind wir wieder früh auf den Beinen. Wer gekommen ist,

die großartigen Semperbauten zu sehen, besucht auch die anderen Attraktionen dieser

Stadt. Keine noch so berühmte Sehenswürdigkeit ist eine Konkurrenz für die andere,

sondern zieht nur das Ganze noch mit sich. Getreu dieser Auffassung erwartet uns erneut

ein umfangreiches Besucherprogramm.

Es drängt uns kein Termin. Zum Glück, denn der 19. Vienna City Marathon

mit 25000 Läufern, wie wir aus der Zeitung später entnehmen werden, beeinflusst

unseren Tagesstart. Abfahrt ist der Parkplatz am Wiener Prater. 10 Minuten Fußweg vom

Hotel durch Absperrungen, noch unproblematisch und im festen Glauben, sich auf die

richtige Seite der durch das Ereignis "geteilten" Stadt zu begeben.

Nur

wenige Kreuzungen nachdem wir unsere Fahrt angetreten haben ist offensichtlich, dass unser

erstes Ziel auch von hier aus nicht so ohne Weiteres angepeilt werden kann. Wir finden

immer wieder frei befahrbare Wegstrecken. Doch die Möglichkeit der Navigation in einem

System von unbekannten Straßensperren ist dem reinen Zufall unterworfen. Nach 50

Minuten ist das Labyrinth entschlüsselt und die Auswirkungen des Marathonlaufes verlieren

an Bedeutung. Aufmerksamkeit wird jetzt nur noch dem KunstHausWien zu Teil. Labyrinth entschlüsselt und die Auswirkungen des Marathonlaufes verlieren

an Bedeutung. Aufmerksamkeit wird jetzt nur noch dem KunstHausWien zu Teil.

Das

mehr unter dem Namen Hundertwasserhaus bekannte Gebäude zählt zu den faszinierendsten

Bauten Wiens. Jeden Tag kommen Hunderte von Touristen aus allen Herren Länder hier her,

um, wie es F. Hundertwasser selbst formulierte, das erste Bollwerk gegen eine falsche

Ordnung der geraden Linie, den ersten Brückenkopf gegen das Rastersystem und gegen das

Chaos des Nonsens zu sehen. den faszinierendsten

Bauten Wiens. Jeden Tag kommen Hunderte von Touristen aus allen Herren Länder hier her,

um, wie es F. Hundertwasser selbst formulierte, das erste Bollwerk gegen eine falsche

Ordnung der geraden Linie, den ersten Brückenkopf gegen das Rastersystem und gegen das

Chaos des Nonsens zu sehen.

In Wien

wird gesprochen von der dritten Haut im dritten Bezirk. Der Mensch, so heißt es, ist von

drei Schichten umgeben, von der Haut, von der Kleidung und von den Mauern, dem Gebäude.

Kleidung und Gebäudemauern haben in der letzten Zeit eine Entwicklung genommen, die nicht

mehr den Naturbedürfnissen des einzelnen entsprechen. Das KunstHausWien hätte gezeigt,

wie dringend Schönheitshindernisse benötigt werden, diese Schönheitshindernisse

bestehen demnach aus unreglementierten Unregelmäßigkeiten.

Wie auf

einer Minigolfanlage werden wir gezwungen, auf unebener Erde zu laufen. Auch diese

Gestaltungsart, der des welligen Bodens, gehört zum Architekturkonzept Hundertwassers.

Und irgend wie kann ich in diesen

Augenblicken seiner Intuition folgen, wenn er behauptet,

dass ein belebter, unebener Fußboden eine Wiedergewinnung der Menschenwürde bedeutet,

die dem Menschen im nivilierten Städtebau entzogen wurde. Man wird gerne auf dem unebenen

Boden auf und ab gehen, um sich zu erholen und um das menschliche Gleichgewicht

wiederzufinden Augenblicken seiner Intuition folgen, wenn er behauptet,

dass ein belebter, unebener Fußboden eine Wiedergewinnung der Menschenwürde bedeutet,

die dem Menschen im nivilierten Städtebau entzogen wurde. Man wird gerne auf dem unebenen

Boden auf und ab gehen, um sich zu erholen und um das menschliche Gleichgewicht

wiederzufinden

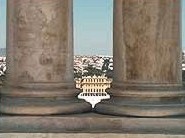

Vom

Oberen Belvedere aus kontrollieren wir am späten Vormittag das Stadtbild, wie Canaletto

es genau 10 Jahre nach seiner berühmten Stadtansicht über Dresden für Wien gemalt hat.

Natürlich hat sich der Wiener Canaletto-Blick verändert, doch im Wesentlichen, wenn ich

mich an die Betrachtung dieses Bildes im Kunsthistorischen Museum gestern erinnere, ist er

es immer noch.Unsere Besichtigungstour weiter durch den Schlosspark zum Unteren

Belvedere mit der Orangerie in Richtung Karlskirche und Naschmarkt führt uns an Orte, an

denen Wien weitere kräftige architektonische Wegmarken setzte. Und an solchen Gebäuden

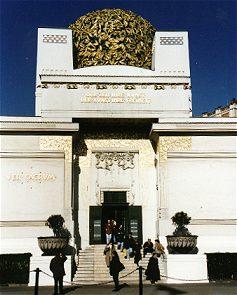

geht heute kein ausgeschlafener Wienbesucher einfach vorbei: an Otto Wagners

Karlsplatzpavillon, an Josef Maria Olbrichs SEZESSION

Karlsplatzpavillon, an Josef Maria Olbrichs SEZESSION

oder am Prachtboulevard der Linken

Wienzeile mit dem Majolikahaus".

Nur drei Beispiele aus der Fülle von

Jugendstilarchitektur, die dem Gesicht der Wiener Stadt ein unvergleichliches Make-up

verpassen.

Es ist früher Nachmittag, als wir mit unserem Bus vor das Schloss

Schönbrunn vorfuhren. Angesichts der weit über 5,2 Millionen Besucher, den die Schlossanlage,

der Park und alle anderen Einrichtungen jährlich anzieht, quirlte und wirbelte es

überall auch bei unserem Eintreffen. Schönbrunn ist, das spürten wir sofort, eine

Welttouristenattraktion und zugleich das(!) Naherholungsgebiet für die Wiener

Bevölkerung. Wir trennen uns von der Gruppe am Haupteingang und lösen Karten für die

kleine Besichtigungsvariante. Es ist früher Nachmittag, als wir mit unserem Bus vor das Schloss

Schönbrunn vorfuhren. Angesichts der weit über 5,2 Millionen Besucher, den die Schlossanlage,

der Park und alle anderen Einrichtungen jährlich anzieht, quirlte und wirbelte es

überall auch bei unserem Eintreffen. Schönbrunn ist, das spürten wir sofort, eine

Welttouristenattraktion und zugleich das(!) Naherholungsgebiet für die Wiener

Bevölkerung. Wir trennen uns von der Gruppe am Haupteingang und lösen Karten für die

kleine Besichtigungsvariante.

Jede habsburgische Herrscherfamilie scheint hier, eine eigene Um-, Anbau-

und Ausstattungsperiode hinterlassen zu haben. Viele unterschiedliche Galerien, Festsäle,

Appartements und Gemächer sowie privates Interieur gibt es dadurch zu bewundern. Wir sind

Besucher unter Besuchern, deutsche Touristen unter Touristen aus allen Herren Länder. Und

doch haben wir eine einheitliche Besuchersprache. Äußerlich sichtbar werden

die Emotionen aller Besucher im Arbeitszimmer Kaiser Franz Josephs I., im Schlaf- und Sterbezimmer Kaiser

Franz Josephs I., im Toilettenzimmer der Kaiserin Elisabeth, im Napoleonzimmer, im

Schreibzimmer der Erzherzogin Sophie oder im Salon der Kaiserin Elisabeth - ein Lächeln,

eine Betroffenheit oder Anerkennung, große Neugierde ob der privaten Gegenstände und

Lebensgewohnheiten. Wahrscheinlich auch geschuldet dem Mythos, der Kaiser Franz Joseph

und seine Gemahlin Elisabeth, auch unter ihrem Kosenamen Sisi bekannt, umgibt.

Wir laufen auf die Anhöhe des Schönbrunner Berges zur Gloriette. Es ist die weiteste

Strecke, die wir in der Parklandschaft zurücklegen können. Eigentlich hatten wir keinen

Bock mehr darauf, wären nicht die noch eineinhalb Stunden bis zur Busabfahrt gewesen.

Plötzlich hatten wir ein Luxusplätzchen entdeckt. Galerien in einer elfachsigen

Arkadenreihe auf dorischen Säulen, Wir laufen auf die Anhöhe des Schönbrunner Berges zur Gloriette. Es ist die weiteste

Strecke, die wir in der Parklandschaft zurücklegen können. Eigentlich hatten wir keinen

Bock mehr darauf, wären nicht die noch eineinhalb Stunden bis zur Busabfahrt gewesen.

Plötzlich hatten wir ein Luxusplätzchen entdeckt. Galerien in einer elfachsigen

Arkadenreihe auf dorischen Säulen,  dazwischen ein Mitteltrakt. Heiße Schokolade und Eis

im Café Gloriette - eines der schönsten Cafés Österreichs - und vor allem die Aussicht

über Wien und seine dazwischen ein Mitteltrakt. Heiße Schokolade und Eis

im Café Gloriette - eines der schönsten Cafés Österreichs - und vor allem die Aussicht

über Wien und seine Umgebung dazu: alles perfekt. Umgebung dazu: alles perfekt.

Abschied und Heimreise

Abends in

Griechenbeisel, übrigens dem ältesten Gebäude der Stadt, galt es von Wien offiziell

Abschied zu nehmen. Wir haben erstmals wieder Zeit, dem Dschungel von Wiener Architektur,

Kunst, Persönlichkeiten, Sehenswürdigkeiten und Geschichten entgegenwirkend, uns

mit Anderem zu beschäftigen, das auch noch Bedeutung hat oder Notwendig ist. Für

den einen war es die gedankliche Vorbereitung auf die Abreise, für den anderen einfach

nur ein Kompromiss aus Entscheiden müssen, das richtige Gericht aus der umfangreichen

Speisekarte des altehrwürdigen Hauses herauszufinden, dieses mit Zeigefinger auf Richtung

Gesundheit zu überprüfen und mit dem Ambiente eines Bidermeierstüberl oder

Jagdzimmer in Einklang zu bringen.

Ich persönlich vermochte diese Abschiedsstimmung an diesem Abend nur in

Beziehung zu meinen Gefühlen zu bringen, die im Begriff waren, unsere Reise in eine

Seinsform zu bringen. Ist sie doch ein Ereignis aus lauter kleinen und liebenswürdigen

Begebenheiten, die, um bewahrt zu werden, in ein Aussehen zurücktransformiert werden müssen.

Und sei es in eine kleine Reisegeschichte. Unser Nachhausekommen ist deshalb für mich

eigentlich kein Abschied, es ist eine spannende Suche nach einer Ordnung, die mir Wien,

und wenn es mir gelingt auch anderen Clubfreunden, in bleibender Erinnerung belässt.

Man muss nicht zu den schärfsten Beobachtern gehören und aus den

Tiefen des Gemüts schöpfen, um unserer abreisebereiten Gruppe anzumerken,

dass der für eine Reise viel zitierte Ausspruch: das Neue ist all zu oft das

Alte, bei uns seine Relativierung erfährt. Zwar ist unsere Gesellschaft

am vierten Tag wie viele unser Touristenkollegen von Übermüdung, Erschöpfung und

Überflutung an Reizen geplagt, mit Eindrücken beschäftigt, die sie an das bereits

Gesehene oder Geschriebene binden. Dagegen steht aber eine Fröhlichkeit ins Gesicht

geschrieben, Wien Dank der vielen sachkundigen Referenten als kommunizierbare Stadt

kennengelernt zu haben und zu unbeschreiblichen und heiligen Orten vorgedrungen zu sein.

Unser Bus setzt sich 7.30 Uhr in Bewegung. Prag ist unser nächstes

Reiseziel. Ein mit viel Logik vorbereiteter Stationsaufenthalt, bei dem wir in

abgewandelter Form Architekturkonzepte der Ringstraße vorfinden werden und Arbeiten

von Künstlern, die in Wien wirkten, auch in der Goldenen Stadt bewundern können.

Die Feststellung der Tschechischen Grenzbeamten, dass das von Österreich

ausgestellte vorläufige Dokument zum Verlust des Personalausweises für eine Fahrt durch

ihre Republik nicht privilegiert ist, löst bei uns allen Unruhe aus. Der Tatbestand, der

für unser betroffenes Clubmitglied allein schon tragisch genug ist, fällt auf

unerwartete Weise auf uns alle hernieder. Die Reiseorganisation berät

vor der am Busbug

aufgespannten Landkarte und entwickelt eine Idee, mit der all unsere Reisefreunde nicht

nur leben können, sondern das "verloren gegangene" Prag auch verschmerzen

lassen. Reiseorganisation berät

vor der am Busbug

aufgespannten Landkarte und entwickelt eine Idee, mit der all unsere Reisefreunde nicht

nur leben können, sondern das "verloren gegangene" Prag auch verschmerzen

lassen.

Wir legen mit dem Bus eine Strecke von 430 km zurück. Wieder Richtung

Wien, Steinhäusel, Linz, Wels, Ried im Innkreis, Grenzübergang Suben, Deggendorf. Wir

verlassen die Autobahn bei Wörth a.d. Donau/Wiesent. Noch 15 km.

Die Walhalla in Donaustauf,  ein mächtiger Mamorbau, präsentiert sich vor

uns. Ich bin über mich selbst überrascht, denn ohne diesen Ort je zu vor besucht zu

haben und gierig darauf zu sein, diesen ohne Vorbehalte zu betreten, beschäftigen sich

meine Gedanken im Vorfeld mit den "strittigen" Problemen um dieses

Gebäude. ein mächtiger Mamorbau, präsentiert sich vor

uns. Ich bin über mich selbst überrascht, denn ohne diesen Ort je zu vor besucht zu

haben und gierig darauf zu sein, diesen ohne Vorbehalte zu betreten, beschäftigen sich

meine Gedanken im Vorfeld mit den "strittigen" Problemen um dieses

Gebäude.

Warum ist das nur so? Warum ist für mich gerade jetzt wichtig, dass

eigentlich die Walhalla kein Wahrzeichen von Donaustauf ist, umrahmt von den Ausläufern

des Bayrischen Waldes erhebt sie sich auf dem so genannten Bräuberg, zwischen Donaustauf

und Sulzbach. Man sollte richtigerweise Walhalla bei Donaustauf sagen. Warum fallen mir

plötzlich die Kritiken vieler Persönlichkeiten unserer Gesellschaft ein, die meinen, zu

wenig Frauen finden Eingang in diesen Ruhmestempel. Warum bin ich aufgeregt, wenn ich in

den auszuliegenden Publikationen Formulierungen vom bedeutendsten klassizistischen

Bauwerk des 19.Jahrhunderts lese?

Reisemüdigkeit? Vielleicht ja, vielleicht nein.

Ich bin, und darüber freue mich ich mich natürlich, noch fähig, zu

Verdrängen und

die wunderbaren Seiten des Gebäudekomplexes sowie die Schätze im Inneren der Walhalla in

mich aufzunehmen. Allein so viele Arbeiten von Schadow, Rauch, Tieck oder Rietschel auf

einmal bewundern zu können, Künstlern, deren Leben und deren Arbeiten mir durch Dresden,

ja selbst über meine Führungen im Belvedere Schöne Höhe in Dittersbach/Elbersdorf

vertraut sind, war ein unwiederbringliches erstes Mal, dem ein zweites und ich weiß nicht

folgen wird.

Wir setzen Rayk fasst bei Langsamfahrt am Neustädter Bahnhof ab, damit er

seinen letzten Zug nach Berlin noch erreicht.

Ich spüre und erlebe ähnlich der Abfahrt, dass

auch die Ankunft eine aufwühlend bewegende Angelegenheit ist. Selbst das

faszinierende Panorama der beleuchteten Semperoper, welches uns den Augenblick eines herzlichen

Empfangs von Semper persönlich suggeriert, kann diesem letzten

Eindruck unseres

Reisegeschehens nichts entgegensetzen.

|